三人麻雀において、攻撃だけではなく、守備の技術がプレイヤーの腕前を大きく左右します。この記事では、実践譜から三人麻雀における守備の重要性と、それによってプレイヤー間の技術差が如何に明確に現れるかに焦点を当てています。守備は単にリスクを避けるだけではなく、勝利への戦略的なアプローチの一部として重要な役割を果たします。

守備の技術には、相手の牌の読み方、安全な牌の選択、そして局面に応じた適切なプレイスタイルの変更などが含まれます。これらのスキルを磨くことで、三人麻雀においてより高いレベルのプレイが可能になります。特に、三人麻雀ではプレイヤーが一人少ないため、守備の戦略がより重要な意味を持ちます。

この記事を通じて、三人麻雀における守備の技術を学び、自分のゲームをさらに洗練させましょう。強固な守備を身につけることで、あなたの麻雀は新たな次元へと進むことでしょう。

守備は腕の差が明確に出る

三人麻雀の守備って牌効率なんかよりも順位に影響するのでかなり大切です。

牌効率はある程度大丈夫だけど、守備に不安がある人は多いと思います。

この守備は、腕の差が明確に表れてしまいます。

腕の差が出るということは、もちろん収支にも反映されてしまうんですよね。

気をつけるべき局面をまとめてみました。

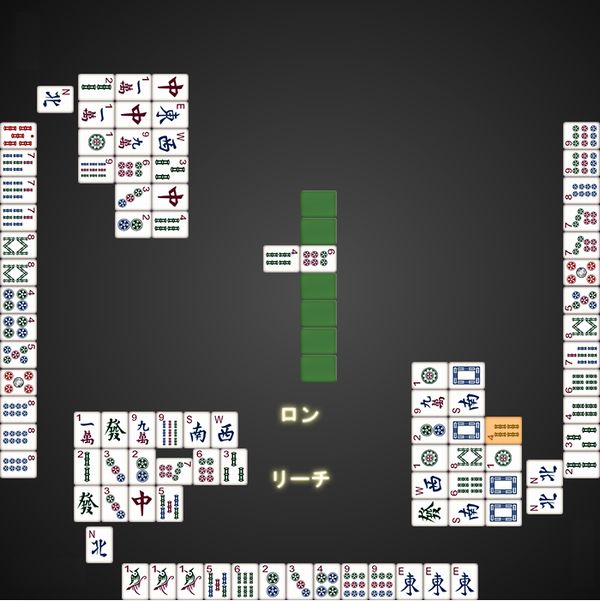

親の高打点が分かる時

親の高打点が明確に分かって先に聴牌された場合はしっかりと対応しなくてはいけません。

親の高打点がしっかり見えている時はここは、![]() でしっかりと降りなきゃいけませんね。

でしっかりと降りなきゃいけませんね。

そしてシャンテン押しはともかく、リャンリャンテンからの押しは基本的に問題外です。すぐベタ降りじゃつまらないかもしれませんが、勝つためにはしっかりと状況判断をすることが大切です。

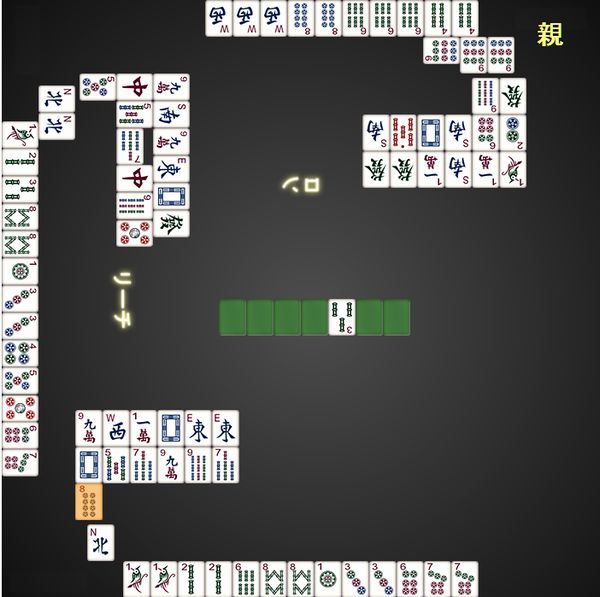

終盤のシャンテン押し

このワンチャンスがいけないと言う事ではありません。

親リーに対して、この順目で危険牌を数種類通さなくては行けない状況で切るのがまずいという事です。

四暗刻が見える手ではありますが、トップ目でリャンシャンテン押しする手でもないのでここは![]() でベタ降りですね。

でベタ降りですね。

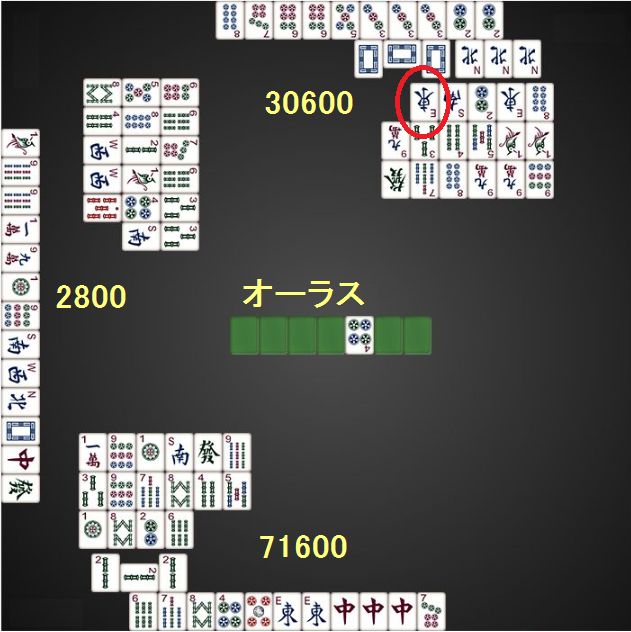

オーラスのデバサイは絶対避ける

三人麻雀の守備で最も重要なのがオーラスの状況判断です。

上がり条件だけでなく放銃条件をしっかり頭の中に入れておかなくはなりません。

待ちを絞る云々よりも点数状況の把握は当然で、オーラスのデバサイだけは絶対に避ける必要があります。

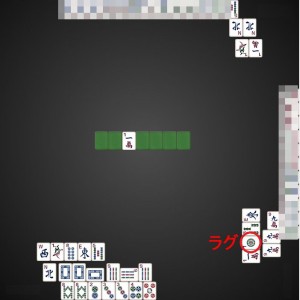

状況がコチラ。

ラスですが、どうにもならないのでしぶリーです。

2位までも満貫直撃+倍満ツモ条件ですね…。

下家の視点から見るとツモればトップで満貫放銃でラスですね。

結論から先に、

ここは絶対に降りなくてはいけません。

理由はただ一つ、順目が深すぎるからですね。

トップしか意味のない大会や中盤、リーチなし等なら押しますが、ここはデバサイを避けなくてはいけません。

東1局に満貫放銃するのとオーラスに着順が変わる満貫を放銃するのでは全く違います。

長期的に結果が残せればいいのであってここで無理する必要はないです。

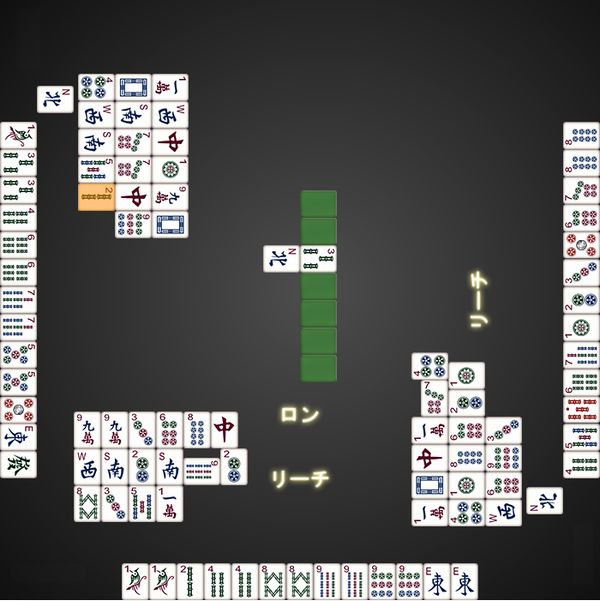

露骨な染めてへのケア

三人麻雀はホンイツやチンイツとなどの染め手が出やすいです。

打点効率とスピードも速いので積極的に多様している雀士がほとんどでしょう。

そんな染め手へのケアは非常に大切です。

これは私ではないのですが、、

親の仕掛けはどう考えてもホンイツが本線でトイトイが第二候補と言った所でしょうか?

が、ここは東1局無理する必要もありません。

この![]() が通るか通らないかの問題ではなく、ここから勝負するには親に危険牌である

が通るか通らないかの問題ではなく、ここから勝負するには親に危険牌である![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 辺りを数枚切らなくてはいけません。

辺りを数枚切らなくてはいけません。

自分の予想する最終形までにここから何枚切らなくちゃいけないのか考える事が大切です。

そして感覚的には三人麻雀の染め手は、四人麻雀より聴牌スピードが速いので注意が必要です。

安全牌がない場合の対処法

三人麻雀では、四人麻雀よりも他家リーチに対して安全牌が無くなると言う場合が多いです。

誰もが、何を切ったら良いか分からない時に遭遇した事があると思います。

そうなった時にどうしたら良いのか?

実践譜です。

完全な手詰まりです。

共通安全牌もなし。

こういう場合の優先度は、まずは親に振らない事を考えるべきです。

例に当てはまるか分かりませんが、二件リーチに通りそうな牌を切って親に放銃するのが一番まずいです。

この事に着目すると、

2.![]() 、

、![]() 4枚見え、シャボor単騎以外は放銃する可能性がないが親に放銃する可能性あり

4枚見え、シャボor単騎以外は放銃する可能性がないが親に放銃する可能性あり

3.![]() 、一枚通れば三順凌げる理論、四麻ではよくやるけど三人麻雀ではあまりやらない

、一枚通れば三順凌げる理論、四麻ではよくやるけど三人麻雀ではあまりやらない

ちなみに![]() (ドラ)と字牌は、放銃したら打点が高いので絶対駄目ですね。

(ドラ)と字牌は、放銃したら打点が高いので絶対駄目ですね。

実際はこんな感じでした。

瞬時に判断する事は初心者には難しい事かもしれませんが、放銃打点に着目する事が大切だと思います。

スジ牌の枚数で優先順位

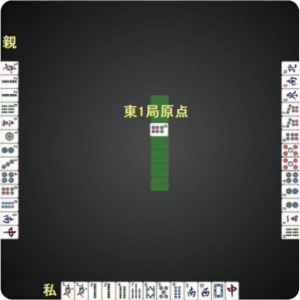

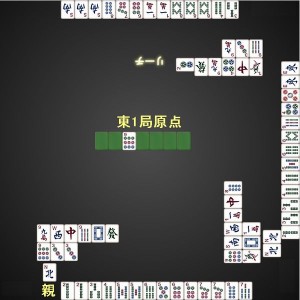

東1局原点です。

局面がコチラ、他家リーチに対して親の私が![]() を仕掛けた所です。

を仕掛けた所です。

対面の手を見てみましょう。

手詰まりですね、東1局原点+順目+他家リーチ+親の仕掛けを考えればベタ降りするのが正しいです。

ここで何を切るのか、その順番で腕の差がでるといっても過言ではありません。

共通安全牌はなし。

スジしかありません。

先に対面が選択して切った牌は、

結果的に![]() で放縦していますが、これよりも先に切るべき牌があります。

で放縦していますが、これよりも先に切るべき牌があります。

同じスジでも危険度に違いがあり、場に見える牌の枚数で比較できます。

枚数が多く見えているほうが、ポン・ロン(シャボ)される可能性は低いです。

瞬時に判断するのは難しいのでこのような場合は、ヤバそうな場合は枚数を数えながら打つと良いですね。

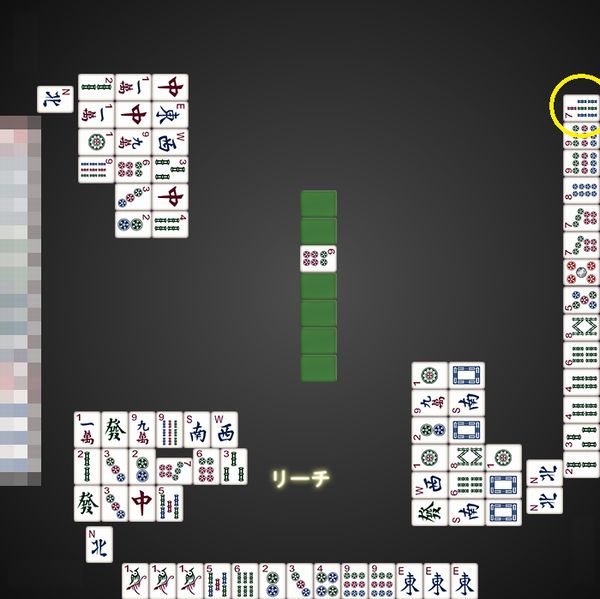

山越しにも要注意

最後の最後まで絶対に気を抜かない事が重要です。

四人麻雀では少ない山越しも三人麻雀では珍しくありません。

では何を切るか…。

親が切った![]() を合わせ打てば問題なさそうですが…。

を合わせ打てば問題なさそうですが…。

画像を見てもらえると分かりますが、この![]() 上家の国士無双の当たり牌です…。

上家の国士無双の当たり牌です…。

対面が切った後の同順で聴牌なんです。

こんなレアなケースが三人麻雀ではあります(汗)

私は![]() をしっかり切れました。

をしっかり切れました。

※過去に全く同じような局面があって放銃した事があるので

一度経験するとしっかりとケアするようになると思いますが、最後の最後まで気を抜かないようにして下さい。

集中力を欠いたポカミス

携帯電話で話しながら麻雀を打つ。

テレビを見ながら麻雀を打つ。

一度は誰もがやるであろう〇〇ながらってやつなんですが、四人麻雀はそれほど影響ないのですが三人麻雀はシビアですね。

まあそんな事で招いてしまったポカミスです。

当日は調子もかなり良かったので気持ちも大きくなっていたのかもしれません。

こんなの戦術や腕の差うんぬんの話ではなくただ注意力を怠った以外のなにものでもありません。

ベタ降り

サルでも出来ると言われるベタ降りですが安全牌がなくなってしまった場合は、消去法で通る確率が高い牌を切る事が重要です。ベタ降り一つで相手のレベルが透けてしまうこともあると思います。

ソウズが場に高く・字牌も切れないので![]() が正しい(3枚あるので3巡は放縦しないのもある)と思います。

が正しい(3枚あるので3巡は放縦しないのもある)と思います。

ピンズの枚数を数えるまでもなくこれ以外ないです。

もし![]() で放縦してもそれは結果論でしかありません。確率が大切です。

で放縦してもそれは結果論でしかありません。確率が大切です。

まとめ

三人麻雀において、守備は単なるリスク回避ではなく、プレイヤーの腕前を際立たせる重要な要素です。この記事では、守備の技術が如何にしてプレイヤー間の技術差を明確にするか、実践譜を通じて詳しく解説しました。守備の戦略には、相手の手牌を読み解く能力、安全牌の選択、そして局面に応じた適切な打牌が含まれます。

三人麻雀において、守備は攻撃と同じくらい重要であり、ゲームの流れを左右することがしばしばあります。特に、プレイヤーが一人少ないこの形式では、守備に対する理解と適用が勝敗を分ける鍵となります。この記事で紹介した実践譜を用いた守備の技術を習得することで、あなたの麻雀はより洗練されたものになり、勝利に大きく貢献することでしょう。

守備の深い理解と実践は、三人麻雀の腕前を格段に向上させます。この記事で得た知識を次のゲームに活かし、高度な守備戦略を展開してみてください。プレイヤーとしての成長につながること間違いなしです。